MEDIZIN

AWARDS

Forschergeist gefragt: 14. Novartis Oppenheim-Förderpreis für MS-Forschung ausgelobt

FernstudiumCheck Award: Deutschlands beliebteste Fernhochschule bleibt die SRH Fernhochschule

Vergabe der Wissenschaftspreise der Deutschen Hochdruckliga und der Deutschen Hypertoniestiftung

Den Patientenwillen auf der Intensivstation im Blick: Dr. Anna-Henrikje Seidlein…

Wissenschaft mit Auszeichnung: Herausragende Nachwuchsforscher auf der Jahrestagung der Deutschen…

VERANSTALTUNGEN

Wichtigster Kongress für Lungen- und Beatmungsmedizin ist erfolgreich gestartet

Virtuelle DGHO-Frühjahrstagungsreihe am 22.03. / 29.03. / 26.04.2023: Herausforderungen in…

Pneumologie-Kongress vom 29. März bis 1. April im Congress Center…

Die Hot Topics der Hirnforschung auf dem DGKN-Kongress für Klinische…

Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2023 startet am 14.3.

DOC-CHECK LOGIN

Vom Tier zum Menschen:

Wie gefährlich sind Bakterien?

Basel, Schweiz (2. Oktober 2008) – Capnocytophaga canimorsus ist ein Bakterium, das im Maul von Hunden und Katzen vorkommt. Unschädlich für das Tier, kann es beim Menschen zu lebensbedrohenden Krankheiten führen. Forscher vom Biozentrum der Universität Basel haben nun einen Mechanismus entdeckt, mit dem der Erreger dem Menschen gefährlich werden kann. Die Resultate sind in der aktuellen Ausgabe von PLoS Pathogens veröffentlicht.

Basel, Schweiz (2. Oktober 2008) – Capnocytophaga canimorsus ist ein Bakterium, das im Maul von Hunden und Katzen vorkommt. Unschädlich für das Tier, kann es beim Menschen zu lebensbedrohenden Krankheiten führen. Forscher vom Biozentrum der Universität Basel haben nun einen Mechanismus entdeckt, mit dem der Erreger dem Menschen gefährlich werden kann. Die Resultate sind in der aktuellen Ausgabe von PLoS Pathogens veröffentlicht.

In seinem natürlichen Umfeld, dem Hunde- oder Katzenmaul, richtet das Bakterium Capnocytophaga canimorsus keinen Schaden an. Gelangt der Erreger aber durch einen Biss oder Kratzer in das menschliche Gewebe und Blut, kann er zu schwerwiegenden Krankheiten führen. Bei fehlender Behandlung durch Antibiotika können sich die Bakterien ungehindert vermehren und gefährliche Infektionen wie zum Beispiel Wundbrand, Blutvergiftung, Hirnhautentzündung oder Endokarditis, eine Entzündung der Herzinnenhaut, auslösen. Im Extremfall kann eine Infektion mit Capnocytophaga canimorsus auch zum Todesfall führen.

Die Forschungsgruppe um Prof. Guy Cornelis am Biozentrum der Universität Basel hat nun herausgefunden, warum Capnocytophaga canimorsus nach seiner Übertragung auf den Menschen derart schwere Infektionen hervorrufen kann. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass die Bakterien aufgrund ihrer Anpassung an das tierische Umfeld auch vom menschlichen Immunsystem weitgehend unbemerkt bleiben.Da die menschlichen Abwehrzellen den Erreger nicht erkennen, kann der Körper auch keine schützende Immunabwehr entwickeln.

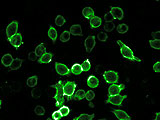

Cornelis und sein Team fanden nun heraus, wie sich Capnocytophaga canimorsus ungehindert beim Menschen ausbreiten kann. Sie stellten fest, dass sich die Bakterien von speziellen Zuckern, die sich auf der Oberfläche unserer Zellen befinden, ernähren. Dabei werden nicht nur Zuckerreste an der Oberfläche verschiedener Säugetierzellen entfernt, sondern – überraschenderweise – auch die Zuckerreste von Abwehrzellen. In beiden Fällen brauchen die Bakterien diese Zuckerreste als Nahrung, um sich zu vermehren.

In Zusammenarbeit mit Prof. Regine Landmann vom Universitätsspital Basel konnte anhand von Mausmodellen gezeigt werden, dass Capnocytophaga canimorsus erst mittels dieses Mechanismus einen infizierten Wirt langfristig besiedeln kann. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich diese Eigenschaft des Bakteriums durch die notwendige Anpassung an den ökologischen Lebensraum im Säugermaul entwickelt haben könnte. Erst die Übertragung in den ökologisch fremden Lebensraum Mensch macht den Erreger so gefährlich.

Neuste Ergebnisse zeigten den Basler Forschern auch, dass nicht jeder Bakterienstamm gleich gefährlich ist. In Zusammenarbeit mit Tierärzten aus der Region Basel wurden Speichelproben von Hunden gesammelt, anhand derer nun die unterschiedlichen Eigenschaften der isolierten Bakterien untersucht werden. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, welche Eigenschaften die Bakterien für den Menschen so gefährlich machen und welche sowohl für Mensch auch als Tier unbedenklich sind.

Originalbeitrag

Manuela Mally, Hwain Shin, Cécile Paroz, Regine Landmann, Guy R. Cornelis

Capnocytophaga canimorsus: A Human Pathogen Feeding at the Surface of Epithelial Cells and Phagocytes

PLoS Pathogens 4(9): e1000164 | doi: 10.1371/journal.ppat.1000164

Quelle: Pressemitteilung des Biozentrums der Universität Basel vom 02.10.2008 (tB).