MEDIZIN

AWARDS

Forschergeist gefragt: 14. Novartis Oppenheim-Förderpreis für MS-Forschung ausgelobt

FernstudiumCheck Award: Deutschlands beliebteste Fernhochschule bleibt die SRH Fernhochschule

Vergabe der Wissenschaftspreise der Deutschen Hochdruckliga und der Deutschen Hypertoniestiftung

Den Patientenwillen auf der Intensivstation im Blick: Dr. Anna-Henrikje Seidlein…

Wissenschaft mit Auszeichnung: Herausragende Nachwuchsforscher auf der Jahrestagung der Deutschen…

VERANSTALTUNGEN

Wichtigster Kongress für Lungen- und Beatmungsmedizin ist erfolgreich gestartet

Virtuelle DGHO-Frühjahrstagungsreihe am 22.03. / 29.03. / 26.04.2023: Herausforderungen in…

Pneumologie-Kongress vom 29. März bis 1. April im Congress Center…

Die Hot Topics der Hirnforschung auf dem DGKN-Kongress für Klinische…

Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2023 startet am 14.3.

DOC-CHECK LOGIN

Kapillarmikroskopie in der Diagnostik der systemischen Sklerose

Von Dr. med. Oliver Sander

Berlin (25. September 2008) – Wesentliche pathogenetische und nunmehr auch therapeutisch beeinflussbare Vorgänge bei der systemischen Sklerose spielen sich im Endothel ab. Diese Veränderungen entgehen der konventionellen Bildgebung oder können nur indirekt nachgewiesen werden.

Die Kapillarmikroskopie hingegen stellt sich – im diagnostischen Algorhythmus des Rheumatologen – als nicht-invasives und bed-side Verfahren und somit sinnvolle Alternative und Ergänzung dar. Sie ermöglicht die Visualisierung und deutliche Vergrößerung von kapillaren Gefäßmustern an der Nagelfalz. Die Kapillarmikroskopie ist ein sehr altes Verfahren der Bildgebung. Bereits 1823 berichtete Purkinje über eine Untersuchung der Kapillaren der Nagelfalz mit einer Lupe. Lombard beschrieb 1911 erstmals den Einsatz von Immersionsöl und einem Mikroskop zur Beurteilung der Kapillaren. Die Standardisierung der Untersuchung und erste Fotodokumentation wurden von Weiss 1916 veröffentlicht, ein erster Atlas von Müller 1922 publiziert. Über Jahrzehnte war die Kapillarmikroskopie in Vergessenheit geraten. Deutschsprachige Nachschlagewerke, zuletzt aufgelegt 1983, sind vergriffen. Erst kürzlich ist der neue „Taschenatlas Kapillarmikroskopie – Leitfaden zur Durchführung und Interpretation von kapillarmikroskopischen Untersuchungen“ erschienen, der in Zusammenarbeit des Rheumazentrums Rhein-Ruhr und der Firma Actelion entstanden ist.

Der Schwerpunkt der historischen Literatur zur Kapillarmikroskopie liegt bei der systemischen Sklerose. Bereits früh wurden die Bildung von Megakapillaren und eine Gefäßrarefizierung als Kriterium für die Diagnostik erkannt. In größeren Kohorten konnte eine hohe Spezifität und Sensitivität auch in der Früherkennung bei Erwachsenen (Ross JB et al 1966, Cutolo M et al 2003, Czirják L et al 2005, Gayraud M 2007) und Kindern (Pavlov-Dolijanovic S et al 2006) bestätigt werden. Kapillarmikroskopische Veränderungen korrelieren sehr gut mit elektronenmikroskopischen Biopsien aus dem betreffenden Areal (von Bierbrauer A et al 2008). Die Rate von Übereinstimmungen zwischen unterschiedlichen Untersuchern ist mit 92 % sehr hoch.

Zur Verlaufsbeurteilung wurden verschiedene Stadieneinteilungen vorgeschlagen:

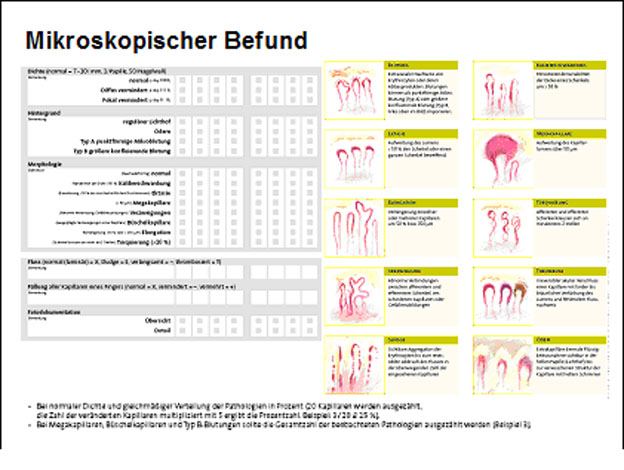

Stadium I (Ektasie): Typische frühe Veränderungen bei der Sklerodermie sind fokale Kapillarektasien und Einblutungen. Die Dichte ist noch normal, ein Ödem möglich. Stadium II (einzelne Megakapillaren): Im Verlauf bilden sich ein zunehmendes Begleitödem aus, eine Rarefizierung der Kapillardichte und eine Zunahme der ektatischen Kapillaren bis zur Megakapillare. Stadium III (überwiegend Megakapillaren): In der Übergangsphase von Stadium II zu Stadium III nehmen Megakapillaren, Deformierungen und Ödem zu, die Dichte ab. Stadium IV (Narbe): Im Spätstadium sind nur noch sehr wenige, überwiegend deformierte Kapillaren und ein ausgeprägtes Ödem darstellbar, größere Abschnitte sind gefäßfrei (Carpentier P et al 1983).

Cutolo und Kollegen beschreiben in einer „Reklassifikation“ der mikrovaskulären Veränderungen bei systemischer Sklerose 3 typische Muster im Verlauf der Erkrankung:

Das „Frühes“ Muster: ist charakterisiert durch einige erweiterte Kapillaren bzw. Riesenkapillaren, vereinzelt kapilläre Hämorrhagien, relativ unauffällige Kapillarverteilung, kein sichtbarer Kapillarverlust.

Das „Aktive“ Muster: ist charakterisiert durch viele Riesenkapillaren, viele kapilläre Hämorrhagien, vereinzelt Kapillarverlust, leicht veränderte Anordnung der Kapillaren, keine oder wenig verzweigte Kapillaren.

Das „Späte“ Muster: zeigt sich mit irregulären Erweiterung der Kapillaren, einigen oder fehlenden Riesenkapillaren sowie Hämorrhagien, schwerem Kapillarverlust mit ausgedehnten avaskulären Arealen, Desorganisation der normalen Kapillaranordnung, verzweigten Kapillaren / Kapillarbüschel.. (Cutolo M et al 2000,Cutolo M et al 2006).

In diesem Jahr wurde von Cutolo und Mitarbeitern ein Score zur Verlaufsbeurteilung publiziert. Dieser berücksichtigt Megakapillaren, Mikroblutungen, Verlust von Kapillaren, Deformierung und Verästelung von Kapillaren. Diese werden an den Fingern II-V beidseits an jeweils 4 Quadranten der Nagelfalz beurteilt und als Summenscore gemessen. Im Zeitverlauf konnten bei ersten Patienten Veränderungen des Scores gezeigt werden. Somit liegt ein weiteres Instrument zur Verlaufsbeurteilung mikrovaskulärer Veränderungen und somit möglicher therapeutischer Beeinflussung vor (Sulli A et al 2008).

Um an diesen Entwicklungen teilhaben zu können, werden im Vortrag Methodik der Kapillarmikroskopie, die Nomenklatur sowie Normalbefunde und typische kapillarmikroskopische Muster bei Sklerodermie und Overlap-Syndromen vorgestellt. Bei Fehlen einer international anerkannten Nomenklatur und Dokumentation kapillarmikroskopischer Veränderungen haben wir die gebräuchlichsten Termini anhand der Literatur und eigener Erfahrungen beschrieben und in einem Taschenatlas sowie Dokumentationsbögen herausgegeben, der bei der Veranstaltung ausliegt und über den Veranstalter zu beziehen ist. Diese wurden nach Revision durch eine AG der DGRh auch für den „Kursus Kapillarmikroskopie“ des DGRh übernommen.

Zusammenfassung

Die Kapillarmikroskopie ist eine etablierte nicht invasive Früherkennung der systemischen Sklerose. Die Früherkennung von Patienten mit hohem Risiko für Komplikationen (digitale Ulzera, PAH) wird geprüft. Die Beurteilung therapeutischer Einflüsse auf das Endothel kann möglicherweise früher erkannt und besser genutzt werden.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Referenzen

-

Carpentier P et al; Ann Dermatol Venereol (France), 1983; 110(1): 11-20

-

Czirjak L et al; Clin Exp Rheumatol (Italy), 2005; 23(6): 801-808

-

Cutolo M et al; J Rheumatol (Canada), 2000; 27(1): 155-160

-

Cutolo M et al; Z Rheumatol 2006; 65: 290–296

-

Cutolo M et al; Arthritis Rheum (United States), 2003; 48(11): 3023-3030

-

Gayraud M Joint Bone Spine (France), 2007; 74(1): e1-8

-

Pavlov-Dolijanović S et al; Pediatr Dermatol 2006; 23(5): 437-442.

-

Ross JB et al; J Invest Dermatol (United States), 1966; 47(4): 282-285

-

Sulli A et al; Ann Rheum Dis (England), 2008; 67(6): 885-887

-

von Bierbrauer A et al; Rheumatol Int (Germany), 2008; 28(3): 253-259

Referent

Dr. med. Oliver Sander

Rheumazentrum Rhein-Ruhr

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Quelle: Symposium der Firma Actelion zum Thema „Sklerodermie im Fokus – neue Perspektiven bei Komplikationen der Sklerodermie“ am 25.09.2008 in Berlin (CGC Cramer-Gesundheits-Consulting) (tB).