MEDIZIN

AWARDS

Forschergeist gefragt: 14. Novartis Oppenheim-Förderpreis für MS-Forschung ausgelobt

FernstudiumCheck Award: Deutschlands beliebteste Fernhochschule bleibt die SRH Fernhochschule

Vergabe der Wissenschaftspreise der Deutschen Hochdruckliga und der Deutschen Hypertoniestiftung

Den Patientenwillen auf der Intensivstation im Blick: Dr. Anna-Henrikje Seidlein…

Wissenschaft mit Auszeichnung: Herausragende Nachwuchsforscher auf der Jahrestagung der Deutschen…

VERANSTALTUNGEN

Wichtigster Kongress für Lungen- und Beatmungsmedizin ist erfolgreich gestartet

Virtuelle DGHO-Frühjahrstagungsreihe am 22.03. / 29.03. / 26.04.2023: Herausforderungen in…

Pneumologie-Kongress vom 29. März bis 1. April im Congress Center…

Die Hot Topics der Hirnforschung auf dem DGKN-Kongress für Klinische…

Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2023 startet am 14.3.

DOC-CHECK LOGIN

Epilepsie – ein vielschichtiges Krankheitsbild

Plötzlich und unerwartet – der epileptische Anfall

Hamburg (18. Oktober 2007) – Eine kleine Unaufmerksamkeit, ein kurzes Zucken des Arms – oft merken die Betroffenen nichts von einem epileptischen Anfall. Selbst bei einem „Großen Anfall“, dem Grand-Mal-Anfall, erinnert sich derjenige nicht an das Geschehene. Dass er geschrien hat, hingefallen ist und das Bewusstsein verlor, können ihm nur Zeugen berichten. Diese erleben den Grand-Mal-Anfall – in der Fachsprache heißt diese Anfallsform generalisierter tonisch-klonischer Anfall – als dramatisch: Der Körper verkrampft sich, dann zucken die Arme und Beine heftig. Der Betroffene verdreht die Augen, es kann Schaum vor den Mund treten. Nach wenigen Minuten ist der Anfall meist vorbei und das Bewusstsein kehrt langsam wieder zurück. Außer ein wenig Verwirrung oder Kopfschmerzen hat der Betroffene keine Ahnung von dem, was geschehen ist. Es sei denn, er hat sich beim Hinstürzen verletzt. Doch der Grand-Mal-Anfall ist nur eine Facette und eher selten – es gibt verschiedenste Formen von epileptischen Anfällen.

Fachleute definieren einen epileptischen Anfall als kurze, plötzlich auftretende und unwillkürlich ablaufende Änderung des Bewusstseins, des Verhaltens, der Wahrnehmung, des Denkens, des Gedächtnisses oder der Anspannung der Muskulatur. Ursache ist eine kurze Funktionsstörung des Gehirns. Je nachdem welche Region des Gehirns betroffen ist und welches Ausmaß die Störung hat, können sich epileptische Anfälle völlig unterschiedlich äußern: als Muskelzuckung oder -verspannung, als Bewusstseinsstörung, als Veränderung im Denken oder als Empfindungsstörung. Geraten zum Beispiel die Nervenzellen für die Geruchsempfindung außer Kontrolle, kann es zu einer Riechstörung kommen. Ist die betroffene Region für das Sehen zuständig, ist die Wahrnehmung von optischen Halluzinationen, wie z. B. Blitze, Lichter oder Farben, aber auch von ganzen Bildern oder Szenen möglich. Die Dauer eines epileptischen Anfalls kann von Bruchteilen einer Sekunde bis hin zu einigen Minuten reichen, aber auch mehrere Stunden oder Tage anhalten, wie zum Beispiel beim Status epilepticus, der lebensbedrohlich werden kann. Ebenso variieren die zeitlichen Abstände der Anfälle von Mensch zu Mensch sehr stark. Sie können mehrmals am Tag, mehrmals pro Woche oder Monat oder auch im Abstand von mehreren Jahren vorkommen. Jeder Mensch kann plötzlich einen epileptischen Anfall erleiden. Epileptische Anfälle können ohne erkennbaren Auslöser auftreten; nicht bei jedem kündigt sich ein Anfall durch eine Vorwarnung des Körpers an.

Grundsätzlich kann man epileptische Anfälle in zwei große Gruppen einteilen: Die primär generalisierten und die fokalen Anfälle. Bei primär generalisierten Anfällen ist von Anfang an das gesamte Gehirn von der Funktionsstörung betroffen. Diese äußert sich zum Beispiel als Abwesenheit (Absence), während der der Betroffene nicht ansprechbar ist und an die er sich auch nicht erinnern kann, als myoklonischer Anfall, bei dem es zu unwillkürlichen Muskelzuckungen und Bewegungen kommen kann, oder als Grand-Mal-Anfall.

Bei fokalen Anfällen beginnt die Störung der Nervenzellen in einem begrenzten Bereich des Gehirns; die Aktivität der Nervenzellen in anderen Gehirnbereichen bleibt währenddessen zunächst ungestört, so dass häufig das Bewusstsein erhalten bleibt. Sie äußern sich unter anderem durch Störungen der Motorik oder der Wahrnehmung. Fokale Anfälle mit einer Bewusstseinsstörung (komplex fokale Anfälle) führen meist zu Erinnerungslücken, aber nicht zu einem koma-ähnlichen Zustand. Fokale Anfälle – auch partielle Anfälle genannt – können sich allerdings auf das gesamte Gehirn ausweiten. Ein solcher sekundär generalisierter tonisch-klonischer Anfall kann sich dann wiederum als Grand-Mal-Anfall äußern.

Aus dem Takt geraten – Ursachen der Epilepsie

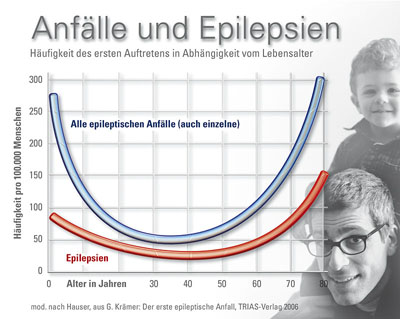

Rund jeder zehnte Mensch erleidet in seinem Leben mindestens einen epileptischen Anfall. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er an einer Epilepsie erkrankt ist. Nur zwischen 0,5 und 1 % der Menschen hierzulande haben eine behandlungsbedürftige Epilepsie. Es stellt sich also die Frage, was eine Epilepsie von einem epileptischen Anfall unterscheidet. Epilepsie ist letztlich ein Oberbegriff für verschiedene Krankheiten, bei denen plötzlich epileptische Anfälle auftreten, die auf einer Funktionsstörung des Gehirns beruhen. Epileptische Anfälle können bei jedem Menschen jederzeit und in jedem Alter zum ersten Mal vorkommen. Am häufigsten erkranken jedoch Kinder und Ältere neu an einer Epilepsie (s. Abb. 1).

Abb. 1: Anfälle und Epilepsien. Häufigkeit des ersten Auftretens in Abhängigkeit vom Lebensalter

Handelt es sich um eine vorübergehende Funktionsstörung, bei der die Anfälle durch besondere Bedingungen wie z. B. Kopfverletzungen oder Entzündungen des Gehirns ausgelöst wurden, spricht man von Gelegenheitsanfällen. Diese hören wieder auf, sobald die Ursache behoben ist. Erst wenn mehr als zwei epileptische Anfälle ohne erkennbaren Auslöser im Abstand von mindestens 24 Stunden auftreten, deutet dies auf eine Epilepsie hin („Einmal ist keinmal“). Dann müssen anhand von weiteren Untersuchungen die Störstellen im Gehirn gefunden werden, um die Diagnose Epilepsie endgültig stellen zu können.

Jede einzelne Nervenzelle und jeder Nervenzellverband im Gehirn kann epileptisch werden, immer dann, wenn die biochemischen und elektrischen Signalübertragungen zwischen den Zellen nicht mehr korrekt aufeinander abgestimmt sind. Viele Nervenzellen entladen sich dann plötzlich gleichzeitig, was sich auf weitere Gehirngebiete ausweiten kann, ähnlich wie eine Welle, die sich ausbreitet. Wie kommt es dazu, dass die Nervenzellen des Gehirns aus dem Takt geraten? Obwohl die Hirnforschung inzwischen zahlreiche neue Erkenntnisse über die Funktionsweise des Gehirns gewonnen hat, bleibt die Ursache vieler epileptischer Anfälle weiterhin im Dunkeln – dann spricht man von idiopathischen Anfällen (ca. 40 % der Epilepsien). Sie beruhen häufig auf einer familiären Veranlagung, d.h. ein vererbter Defekt führt dazu, dass diese Patienten eine herabgesetzte Schwelle für das Auftreten von epileptischen Anfällen haben. Genforscher haben bei diesen Patienten genetische Veränderungen bestimmter Bausteine in der Außenhülle der Nervenzellen identifiziert, die wichtig für die Reizleitung dieser Zellen sind.

Unter bestimmten Bedingungen, wie beispielsweise Schlafentzug, Fieber, Alkoholentzug oder auch Flimmerlicht, reagieren diese Personen eher als Gesunde mit einem epileptischen Anfall. Es scheinen noch weitere Gene zu existieren, die bei einer angeborenen Epilepsie offenbar eine Rolle spielen. Doch es sind noch zahlreiche Fragen zu klären, bis man genau weiß, auf welche Weise diese zur Entstehung der Krankheit beitragen. Das Risiko, an einer idiopathischen Epilepsie zu erkranken, steigt für die Nachkommen von einem Prozent in der Gesamtbevölkerung auf fünf bis sieben Prozent an, wenn ein Elternteil von einer idiopathischen Epilepsie betroffen ist.

Im Gegensatz zu den idiopathischen Epilepsien kann bei symptomatischen Anfällen oder Epilepsien (ca. 60 % aller Epilepsien) eine krankhafte Veränderung des Gehirns nachgewiesen beziehungsweise für sehr wahrscheinlich gehalten werden. Solche dauerhaften oder vorübergehenden Veränderungen können zum Beispiel durch schwere Kopfverletzungen, Hirntumore, Schlaganfälle, Hirnblutungen, Durchblutungsstörungen, Geburtskomplikationen, degenerative Erkrankungen sowie Vergiftungen, Alkohol, Drogen oder Medikamenten-wirkungen hervorgerufen werden. Bei Erwachsenen können alle fokalen Anfälle sowie die sekundär generalisierten tonisch-klonischen Anfälle als symptomatisch angesehen werden. Als kryptogen bezeichnet man Anfälle, wenn sie wahrscheinlich auf symptomatischen Störungen beruhen, diese aber nicht gefunden werden konnten; d.h. es besteht ein Grund anzunehmen, dass eine symptomatische Ursache früher oder später gefunden wird.

Bei Gelegenheitsanfällen steht die Beeinträchtigung des Gehirns in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Anfall, z.B. bei Durchblutungsstörungen oder bei Entzündungen des Gehirns. Die häufigsten Gelegenheitsanfälle sind die epileptischen Fieberanfälle bei Kleinkindern, auch Fieberkrämpfe genannt. Die epileptischen Fieberanfälle der Kleinkinder treten bei rasch ansteigendem Fieber auf und äußern sich meist als Grand-Mal-Anfall, wobei die Kinder das Bewusstsein verlieren können. Wenn sie dabei den Atem anhalten, können sie blau anlaufen. Solche Anfälle können bis zu 15 Minuten andauern. Die Kinder erholen sich in der Regel nach wenigen Minuten wieder. Rund 4 % aller Kinder sind von mindestens einem solchen Anfall bis zum fünften Lebensjahr betroffen. Rund 98 % dieser Kinder werden im späteren Leben keine Epilepsie entwickeln, auch wenn die Neigung zu den Fieberkrämpfen familiär gehäuft auftreten kann. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen treten Anfälle häufig durch eine Kombination aus Schlafentzug und übermäßigem Alkoholgenuss auf. Die meisten Gelegenheitsanfälle lassen sich verhindern, wenn der Auslöser, z.B. Schlafmangel oder Alkohol, gemieden wird.

Neben den genannten Risikofaktoren gibt es noch eine Reihe weiterer Auslöser von epileptischen Anfällen. Bei Menschen mit einer niedrigen Anfallsschwelle (s. Abb. 2) können z. B. Hunger, übermäßiger Kaffee- oder Teekonsum, Fernsehen und Videospiele (Photosensibilität), Erbrechen und Durchfall, aber auch Allergien, starke Temperaturschwankungen oder andere Sinnesreize zu epileptischen Anfällen führen.

Abb. 2: Faktoren, die die Anfallsschwelle beeinflussen

Blick ins Gehirn

Epilepsiediagnose mit bewährten und neuen Techniken

Da ein Arzt nur selten bei einem epileptischen Anfall dabei ist und der Betroffene sich selbst nicht erinnert, liefern oft nur die Beschreibungen von Augenzeugen erste wichtige Anhaltspunkte für die Diagnose einer Epilepsie. Neben den Angaben zum aktuellen Anfall und der Krankheitsvorgeschichte kommen in der Epilepsiediagnostik spezielle medizintechnische Verfahren zum Einsatz, die Informationen über die Hirnstruktur und die Hirnfunktion liefern. Die wichtigste Untersuchung, die Rückschlüsse auf die Hirnfunktion erlaubt, ist das Elektroenzephalogramm (EEG). Es zeichnet elektrische Felder auf, die vom Gehirn ausgehen. Dabei nutzt man aus, dass Nervenzellen Informationen durch Erzeugung elektrischer Ströme und Spannungen übertragen. Da immer eine große Zahl von Nervenzellen gleichzeitig aktiv ist, lassen sich die elektrischen Felder auch außerhalb des Kopfes noch messen. Die elektrischen Felder werden vom EEG-Gerät mit Hilfe von Elektroden aufgenommen und aufgezeichnet – ähnlich wie bei einem EKG. Ein EEG, bei dem die Elektroden auf der Kopfhaut angebracht werden (nicht-invasives EEG), dauert etwa 30 Minuten und ist völlig schmerzfrei. Der Patient sitzt dabei entspannt im Sessel und wird gelegentlich aufgefordert, die Augen zu öffnen und zu schließen. Zusätzlich werden zur verbesserten Darstellung von Erkrankungen sogenannte Aktivierungsverfahren durchgeführt, bei denen der Patient schneller atmen muss oder Lichtreizen ausgesetzt wird. Dadurch werden bestimmte Hirnareale aktiviert.

Mit dem EEG können über das gesamte Gehirn ausgedehnte (generalisierte) epileptische Entladungen, aber auch die nur einen kleinen Teil des Gehirns betreffenden (fokalen) Gehirnströme, nachgewiesen werden. Zum Teil ist dies auch in der Zeit zwischen den Anfällen möglich. Bei einem gesunden Menschen zeigen die Hirnströme im EEG regelmäßige Schwankungen, die als unterschiedliche Wellentypen dargestellt werden (Alpha-, Beta-, Theta-, Delta-Wellen). Diese Wellen sind bei Patienten mit Epilepsie in charakteristischer Weise verändert, z.B. können sich die gleichzeitigen Entladungen der Nervenzellen als rhythmische Wellen äußern. Allerdings treten viele charakteristische Veränderungen nur während eines epileptischen Anfalls auf. Um eine epileptogene Zone – also die Region im Gehirn, von der die Anfälle ausgehen – genauer eingrenzen zu können, ist neben der EEG-Ableitung das klinische Erscheinungsbild des entsprechenden Anfalls von Bedeutung. Dazu wird der Patient stationär aufgenommen und eine EEG-Ableitung rund um die Uhr aufgezeichnet. Parallel werden von dem Patienten Videoaufnahmen gemacht, um zu dokumentieren, auf welche Art und Weise sich der Anfall äußert.

Kann mit Hilfe der EEG-Elektroden auf der Haut das Hirnareal, von dem die epileptischen Anfälle ausgehen, nicht eindeutig eingegrenzt werden, besteht die Möglichkeit, Elektroden direkt auf der Gehirnoberfläche oder in tiefere Hirnregionen hinein zu platzieren (invasives EEG). Dazu ist ein operativer Eingriff notwendig, bei dem die Elektroden über kleine Bohrungen im Schädelknochen platziert werden. Das invasive EEG erlaubt eine genauere Zuordnung der registrierten Signale zu einzelnen Gehirnregionen und wird meist dann eingesetzt, wenn eine operative Epilepsietherapie geplant ist.

Weitere Verfahren, die in der Epilepsiediagnostik eingesetzt werden, liefern statt einfacher Hirnstromkurven Bilder des Gehirns. Die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT), auch Kernspintomographie genannt, produziert Schnittbilder, die eine dreidimensionale Darstellung des Gehirns ermöglichen. Die MRT-Bilder zeigen Veränderungen und Schäden der Hirnsubstanz, die Ursache für fokale Epilepsien sein können. Da diese Methode für den Patienten sehr schonend ist, wird sie in der Epilepsiediagnostik bevorzugt eingesetzt. Eine Weiterentwicklung der MRT ist die funktionelle MRT (fMRT), mit der sich auch die Durchblutung des Gewebes registrieren lässt. Hirnbereiche, die gerade aktiv sind, haben einen erhöhten Blutfluss, den das fMRT als erhöhte Hirnaktivität abbilden kann. Ein weiteres Verfahren, mit dem sich die Stoffwechselaktivität des Gehirns untersuchen lässt, ist die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), die anhand von radioaktiv markierten Zuckerbausteinen den Glukoseumsatz im Gehirn und dadurch den Energieverbrauch aufgrund vermehrter Hirnaktivität nachweisen kann. Bei einem epileptischen Anfall steigt in der betroffenen Region der Zuckerumsatz deutlich an, während an dieser Stelle nach einem Anfall der Zuckerverbrauch gedrosselt ist. Es gibt noch weitere bildgebende Verfahren, die in der Epilepsie-Diagnostik in besonderen Fällen eingesetzt werden, z.B. vor chirurgischen Maßnahmen.

Nicht immer liefern diese Verfahren sofort ein eindeutiges Ergebnis, da zwischen den Anfällen die Hirnaktivität bei vielen Patienten völlig normal verläuft. Neben den bildgebenden Verfahren können im Verlauf einer Epilepsiediagnose auch bestimmte Blutuntersuchungen oder auch neuropsychologische Tests zum Einsatz kommen. Die beste Aussagekraft liefert ein EEG, wenn es gerade während eines epileptischen Anfalls aufgezeichnet werden kann. Auch wenige Stunden nach einem Anfall kann es noch verwertbare Hinweise in den Hirnstromkurven geben. Ob es sich um einen epileptischen Anfall, eine Epilepsie oder eine andere Erkrankung handelt, kann bei einigen Patienten nach einem ersten Anfall nicht immer mit Sicherheit festgestellt werden. Eine aufwändige Diagnostik wird vielfach jedoch notwendig, um der Ursache der epileptischen Anfälle auf die Spur zu kommen. Erst wenn die Frage geklärt ist, um welche Epilepsieform es sich handelt, kann eine individuell auf den Patienten zugeschnittene und optimal wirksame Therapie eingeleitet werden.

Die moderne Epilepsiebehandlung

Moderne Medikamente – Epilepsietherapie im Wandel

Die Einführung moderner Epilepsiemedikamente Anfang der 90er Jahre hat bei der medikamentösen Behandlung der verschiedenen Epilepsieformen neue Möglichkeiten eröffnet. Die Therapie kann nun individueller auf die Patienten abgestimmt werden, Nebenwirkungen sind zurückgegangen und die Medikamente lassen sich besser kombinieren. Heute können rund 70 % der Epilepsien mit Antiepileptika so behandelt werden, dass die Patienten keine epileptischen Anfälle mehr erleiden.

Die Anforderungen an ein modernes Antiepileptikum, auch Antikonvulsivum genannt, sind hoch: Es sollte stark wirksam bei den verschiedensten Formen der Epilepsie und dabei gut verträglich sein. Da Epilepsiepatienten oft schon von frühester Kindheit an ein Leben lang auf das Medikament angewiesen sein können, sollte es in jedem Alter angewendet werden dürfen. Gerade für Kinder und Ältere ist eine einfache Anwendung wichtig. Aber auch Patienten, die im Berufsleben stehen und flexibel sein müssen, profitieren davon, wenn ein Medikament keine oder wenig Leistungseinbußen verursacht. Sollte das Schlucken für den Patienten zeitweise nicht möglich sein, z.B. bei Schluck- oder Verdauungsbeschwerden, ist es vorteilhaft, wenn das Medikament auch in anderen Darreichungsformen, z.B. als Lösung oder Infusion, verabreicht werden kann. Darüber hinaus sollte es keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten eingehen, wie z.B. weiteren Antiepileptika, die für eine Kombinationstherapie eingesetzt werden, oder anderen Wirkstoffen, z.B. gegen Bluthochdruck. Solche Wechselwirkungen können die Wirksamkeit der Medikamente beeinträchtigen oder die Verträglichkeit ungünstig beeinflussen. Gerade hierbei schneiden die klassischen älteren Antiepileptika schlechter ab als die modernen, da sie im Stoffwechsel störende Begleitreaktionen auslösen können.

Oberstes Ziel: Anfallsfreiheit

Das maßgebliche Ziel einer Epilepsiebehandlung ist die Anfallsfreiheit (s. Abb. 3). Wenn dieses Ziel nicht hundertprozentig erreicht werden kann, sollte zumindest eine Senkung der Anfallshäufigkeit und eine Verminderung der Anfallsstärke bei geringen Nebenwirkungen angestrebt werden. Die Antiepileptika wirken im Gehirn, indem sie die Erregbarkeit der Nervenzellen hemmen oder die Erregungsweiterleitung unterdrücken. Nicht jedes Medikament ist für jede Epilepsie geeignet, daher muss jede medikamentöse Therapie vom Arzt individuell auf den Patienten abgestimmt werden. Wenn die Diagnose Epilepsie feststeht, wählt der Arzt das Medikament unter anderem anhand der diagnostizierten Anfallsform aus. Auch die jeweilige Dosierung wird individuell auf den einzelnen Patienten abgestimmt, wobei immer eine Balance gefunden werden sollte zwischen bestmöglicher Wirkung und möglichst wenig Nebenwirkungen. Der Patient sollte Alltag und Beruf ohne nennenswerte Einschränkungen, weder durch die epileptischen Anfälle noch durch Nebenwirkungen der Medikamente, meistern können.

Abb. 3: Ziele der Epilepsiebehandlung

Der Arzt startet die medikamentöse Therapie zuerst mit einem einzigen Antiepileptikum. So hat er die beste Übersicht über Wirksamkeit und Nebenwirkungen des Arzneimittels. Bei fast allen Antiepileptika sollte die Behandlung mit einer geringen Dosierung beginnen, die dann langsam gesteigert werden kann. Die Stärke der Dosierung sollte so sein, dass die Anfälle unterdrückt, aber keine Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder Übelkeit ausgelöst werden. Führt das Antiepileptikum nicht zu einer Besserung der Anfälle, auch nicht in der höchsten verträglichen Dosierung, wird ein anderes Antiepileptikum eingesetzt. Wenn diese Monotherapien mit einem antiepileptischen Wirkstoff nicht zum Ziel – der dauerhaften Anfallsfreiheit bei möglichst geringen Nebenwirkungen – führen, kann eine Kombinationsbehandlung mit zwei antiepileptischen Medikamenten versucht werden. Hierbei eignen sich die modernen Antiepileptika aufgrund ihres günstigeren Nebenwirkungs- und Wechselwirkungsprofils gut als Kombinationspartner. Schnell abgesetzt werden dürfen Antiepileptika nur in Notfällen, z.B. bei schwerwiegenden allergischen Reaktionen. Wenn die Medikation nicht langsam ausgeschlichen wird, drohen verstärkt Anfälle und schwere Komplikationen.

Der Patient als Assistent – Epilepsie verstehen

Wichtig für den Epilepsiepatienten ist es, dass er seine Krankheit weitgehend versteht, die Auslöser seiner epileptischen Anfälle kennt sowie die Behandlung mit den verordneten Medikamenten genau beherrscht. Dazu ist eine enge Kooperation von Facharzt und Patient unerlässlich. Um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, ist es bei der Therapie mit Antiepileptika besonders wichtig, den Einnahmeplan genau einzuhalten und die Medikamente in der richtigen Dosierung zur vorgeschriebenen Zeit einzunehmen. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei einem Epileptologen sind unerlässlich, um den Therapieerfolg zu überwachen und den Verlauf der Krankheit zu kontrollieren. Zu den Kontrolluntersuchungen gehört auch die Überprüfung des Blutbildes, um mögliche Folgeerkrankungen rechtzeitig erkennen zu können. Der Patient sollte ein Anfallstagebuch führen, damit sowohl der Arzt als auch der Patient einen Überblick erhalten, was die Anfälle auslösen kann, wie häufig sie auftreten und ob die Therapie erfolgreich ist. In den Tagebüchern werden Datum, Uhrzeit, Dauer, Anfallstyp, Schweregrad und mögliche Auslöser des Anfalls dokumentiert.

Je besser Arzt und Patient zusammenarbeiten, umso viel versprechender ist der Therapieerfolg. Patienten sollten sich aktiv mit ihrer Krankheit auseinandersetzen und sich nicht scheuen, offene Fragen mit dem Arzt zu besprechen. Eine Epilepsie kann viele Lebensbereiche berühren: Schule, Beruf, Familie, Sexualität und Kinderwunsch sind nur einige Themen, für die der Arzt ein offenes Ohr hat. Unbefriedigende Behandlungs-ergebnisse, Arzneimittelnebenwirkungen und Einschränkungen der Lebensqualität müssen nicht unbedingt hingenommen werden, da oft eine alternative Behandlung möglich ist. Wenn mit Medikamenten keine befriedigende Anfallskontrolle erzielt werden kann, kommt häufig ein operativer Eingriff in Frage. Eine weitere Möglichkeit bietet die Vagusnerv-Stimulation. Neben medikamentösen und operativen Therapien, können auf einen Epilepsiepatienten je nach Schwere der Krankheit Umstellungen im Alltag zukommen, hauptsächlich, um gefährliche Situationen zu vermeiden, wie z. B. ein Fahrverbot oder Berufswechsel aber auch die Beachtung von Besonderheiten in der Familienplanung (s. Abb. 4).

Abb. 4: Was bedeutet Epilepsie?