MEDIZIN

AWARDS

Forschergeist gefragt: 14. Novartis Oppenheim-Förderpreis für MS-Forschung ausgelobt

FernstudiumCheck Award: Deutschlands beliebteste Fernhochschule bleibt die SRH Fernhochschule

Vergabe der Wissenschaftspreise der Deutschen Hochdruckliga und der Deutschen Hypertoniestiftung

Den Patientenwillen auf der Intensivstation im Blick: Dr. Anna-Henrikje Seidlein…

Wissenschaft mit Auszeichnung: Herausragende Nachwuchsforscher auf der Jahrestagung der Deutschen…

VERANSTALTUNGEN

Wichtigster Kongress für Lungen- und Beatmungsmedizin ist erfolgreich gestartet

Virtuelle DGHO-Frühjahrstagungsreihe am 22.03. / 29.03. / 26.04.2023: Herausforderungen in…

Pneumologie-Kongress vom 29. März bis 1. April im Congress Center…

Die Hot Topics der Hirnforschung auf dem DGKN-Kongress für Klinische…

Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2023 startet am 14.3.

DOC-CHECK LOGIN

Flache kolorektale Polypen:

Wie sehen sie aus, wie häufig kommen sie vor und was bedeuten sie für den Patienten?

Prof. Dr. Horst Neuhaus

Der Dickdarmkrebs gilt als zweithäufigste Krebstodesursache in Deutschland. Es wird weithin akzeptiert, dass sich die Mehrzahl der Fälle aus langsam wachsenden Polypen entwickelt. In den vergangenen Jahren zeigten jedoch mehrere Studien, dass sich auch nicht-polypoide kolorektale Krebsvorstufen zum Karzinom entwickeln können. Im Vergleich zur umgebenden Schleimhaut erscheinen sie morphologisch leicht erhaben, vollständig flach oder gering eingesenkt. Während sie in früheren Jahren nur für Japan beschrieben wurden, besteht inzwischen kein Zweifel, dass sie auch in westlichen Ländern vorkommen. Die größte diesbezügliche Studie wurde von amerikanischen Ärzten durchgeführt, die von japanischen Spezialisten in der Erkennung derartiger Krebsvorstufen bei der Darmspiegelung geschult worden waren. Sie untersuchten über 1.800 Veteranen mittels Koloskopie zur Vorsorge oder zur Abklärung von Beschwerden. 42 % der Untersuchten hatten mindestens eine Gewebewucherung. Zumindest eine nicht-polypoide kolorektale Neoplasie wurde bei 9,4 % aller Fälle, bzw. 5,8 % der Vorsorgefälle entdeckt. Polypen wurden etwa fünfmal häufiger nachgewiesen. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit schwerer Zellveränderungen oder sogar schon das Vorliegen eines Karzinoms bei den flachen Veränderungen nahezu zehnmal höher als bei den leichter erkennbaren Polypen.

Die gute Nachricht ist, dass die nicht-polypoiden Krebsvorstufen mit den heutigen Techniken der Koloskopie entdeckt und auch häufig in derselben Sitzung entfernt werden können. Die wichtigsten diagnostischen Voraussetzungen sind eine entsprechende Erfahrung des Untersuchers, eine gute Darmreinigung, eine ausreichend lange Untersuchungszeit sowie der Einsatz moderner hochauflösender Endoskope, gegebenenfalls mit Einsatz elektronischer oder konventioneller Chromoendoskopie. Die Abtragung derartiger Veränderungen erfordert spezielle Techniken wie die der endoskopischen Mukosaresektion (EMR) oder – Submukosadissektion (ESD). Die Entfernung großflächiger nicht-polypoider kolorektaler Neoplasien erfolgt vorwiegend unter stationären Bedingungen in Zentren, insbesondere aufgrund des erhöhten Komplikationsrisikos.

Die schlechte Nachricht ist, dass sich flache Läsionen durch andere Verfahren wie Stuhltests oder auch radiologischen Methoden wie Computertomographie nicht zuverlässig erfassen lassen. Eine sorgfältig durchgeführte Koloskopie bietet sicher die größten Chancen zur Diagnose sowohl von Polypen, als auch flachen Krebsvorstufen. Durch deren Erkennung und endoskopische Entfernung lässt sich das Darmkrebsrisiko nachweislich drastisch senken. Dieser Effekt lässt sich durch die besondere Beachtung der flachen, mit erhöhtem Entartungsrisiko verbundenen Neoplasien wahrscheinlich weiter steigern. Dagegen könnte ein Übersehen dieser Veränderungen zumindest teilweise erklären, dass – wenn auch selten – trotz vorausgegangener Koloskopie Karzinome auftreten können. Vor diesem Hintergrund erscheinen neben wissenschaftlichen Projekten internationale Fortbildungsveranstaltungen mit der Einbindung westlicher und östlicher Experten für den Erfahrungsaustauch sowie gegenseitige Schulungsprogramme besonders vielversprechend.

Abbildungen

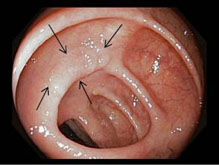

Abb. 1a: Mit Pfeilen markierte, durch konventionelle Endoskopie kaum erkennbare flache kolorektale Neoplasie (Adenom mit schwergradigen Zellveränderungen). Alle Photos: Olympus

Abb. 1b: Deutliche bessere Abgrenzbarkeit durch elektronische Einschaltung eines optischen Filters („Narrow Band Imaging“(NBI).

Abb. 1c: Weitere Detailanalyse desselben Polypens mittels Chromoendoskopie (Indigokarminfarbstoff).

Abb. 2a: Konventionell kaum von der Umgebung abgrenzbare flache Läsion (sogenanntes serratiertes Adenom).

Abb. 2b: Gute Abgrenzbarkeit und Strukturerkennung mittels NBI.

Abb. 2c: Abheben der Läsion von der Muskelschicht durch Unterspritzung mit einer Farbstofflösung.

Abb. 2d: Zustand nach endoskopischer Resektion der Neoplasie.

Autor

Prof. Dr. med. Horst Neuhaus

Chefarzt der Medizinischen Klinik

Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf

Kirchfeldstrasse 40, 40217 Düsseldorf

Quelle: 12. Internationales Endoskopie Symposium Düsseldorf, 5./ 6. Februar 2010, Düsseldorf (John Warning Corporate Communications) (tB).